Aquiles Báez vive en Nueva York cuando su tocayo y amigo, Aquiles Machado, visita la gran ciudad. El tenor barquisimetano llega para encarnar a Rodolfo, personaje protagónico de La Bohème, célebre ópera de Giacomo Puccini, en una temporada del Metropolitan Opera House. Pero en una noche libre, se encuentran en un agasajo en la casa del artista plástico Jacobo Borges, y quien ha estado dando dos de pecho trajeado sobre un majestuoso escenario, cantando el aria «Che gelida manina» y desgarrándose en la ficción por la enfermedad de su amada Mimi, ahora canta con soltura merengues, valses y joropos, entre trago y carcajada, junto a una selecta concurrencia que representa un fragmento consular de Venezuela en una esquina de Manhattan a comienzos de este siglo.

A Báez, el guitarrista que poco antes había aparecido —cuatro en mano— junto a Paquito D’ Rivera y su banda, representando a Venezuela en el documental Calle 54 (2000) de Fernando Trueba, le sorprende que muchos de los presentes no conocen algunas de esas melodías que él considera joyas del cancionero nacional.

Allí, in situ, germina la idea: ¿Por qué no grabamos un disco con esto? Con “Acidito”, el merengue delicioso de Adelis Fréitez; con “Viajera del río”, el vals melancólico de Manuel Yánez; “Desesperanza”, el bolero enternecedor de María Luisa Escobar; o “Laguna vieja”, el joropo nostálgico de Reynaldo Armas.

Cada uno en lo suyo, el guitarrista y el cantante se van encontrando en esa selección improvisada de piezas. “Flor de mayo” y “Pueblos tristes” (Otilio Galíndez), “Maracaibera” (Rafael Rincón González), “Tu boca” (Jesús Sevillano), “Sueño futurista” (Luis Laguna), “La distancia” (Roberto Roena), “Caña dulce” (Héctor Hernández) y “Anhelos” (Manuel Enrique Pérez Díaz).

El mapa nacional se va dibujando en música y letra, del Cabo San Román al río Ararí en el Amazonas; de Macuro, por donde llegó Colón, al Llano, del que surgió el ”Zumba que zumba”, que burla la línea divisoria imaginaria y sigue hacia Colombia por el oeste.

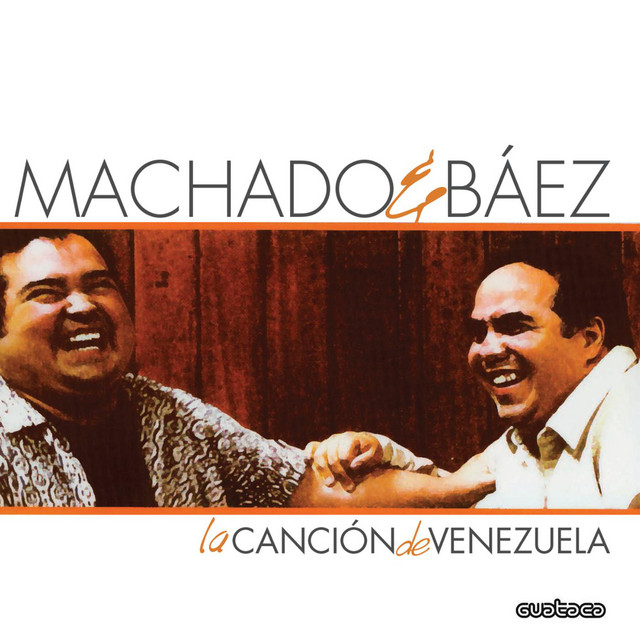

Los presentes en ese encuentro en la residencia neoyorquina del maestro Borges no saben que son testigos de la preproducción de un disco que llevará por título La canción de Venezuela, que no sólo será uno de los mejores trabajos venezolanos de la historia, sino que constituirá la piedra fundacional de una plataforma dedicada a realzar la cultura del país que los dos Aquiles, talentos consagrados en el escenario internacional, llevan consigo siempre.

En suelo estadounidense, Báez ha trabado amistad con Ernesto Rangel, empresario entonces establecido en Nueva York, que lo abordó interesado en aprender a tocar la guitarra. Rangel es un apasionado de la música venezolana y siente que, a través de las seis cuerdas, puede estar más cerca de su tierra.

En tiempos en los que aún no está en el vocabulario venezolano la palabra diáspora, Rangel ha hecho parte de una Sociedad de Amigos de Venezuela en Nueva York, desde la cual ha organizado en la metrópolis recitales de Ilan Chester, Simón Díaz y Francisco Pacheco, y proyecciones de las películas Una casa con vista al mar, de Alberto Arvelo, y Alfredo Sadel: aquel cantor, dirigida por Alfredo Sánchez Jr, ambas estrenadas en 2001.

Cuando se formaliza el proyecto del disco, Rangel, entusiasta, es el productor ejecutivo idóneo. Musicalmente, los Aquiles, una dupla de lujo, se apoyan en un grupo excelso de instrumentistas encabezados por Rafael “Pollo” Brito, en estricto rol de cuatrista. Pronto saldría a la venta su CD Una casita bella para ti, que lo presentaría al gran público como cantante.

Participarían el arpista Carlos “Metralleta” Orozco, el contrabajista Roberto Koch, el percusionista Alexánder Livinalli, el maraquero Juan Ernesto Laya, mejor conocido como “Layita” (miembro del Ensamble Gurrufío), y el mandolinista Pedro Marín. Dicho en criollo, un trabuco.

Todos se juntan ante micrófonos y cámaras en los estudios Telearte de la Universidad Simón Bolívar y allí, en el Valle de Sartejenas, graban 14 canciones, incluida la impetuosa “Apure en un viaje” (Genaro Prieto), para una obra que se edita en formatos de CD y DVD.

La canción de Venezuela (2005) cautiva a propios y extraños. Es una ofrenda al alma venezolana, sí. Pero, además, es un monumento a través del cual alguien desentendido puede saber cómo se come eso de la música venezolana. Es una estupenda puerta de entrada al país.

Para Báez, campeón en el mundo de la fusión a partir de la raíz tradicional, es una demostración de madurez y claridad. También, una oportunidad de repasar con su amigo canciones que le encantan. Ya él tenía más que elaborado un discurso artístico desde su álbum debut de 1987, pasando por obras como La casa azul (1994) y Reflejando el dorado (2003). Además, crecía su currículo como productor de otros LP, incluidos algunos de Un Solo pueblo.

Para Machado, establecido en Madrid, es un capricho en un ambiente popular que tampoco le es ajeno. La tradición venezolana había sido parte de su crecimiento desde niño, aunque, profesionalmente, ha entrenado para la ópera, donde ya es un nombre recurrente en las marquesinas. Un par de años después llegará a La Scala de Milán.

La voz de Machado, rodeada por un acompañamiento de estudiosos de los sonidos más autóctonos del país, exhibe su versatilidad para encarar canciones que no le piden demasiada potencia, aunque le permiten una que otra ráfaga vocal de vez en cuando. El virtuosismo va más dirigido a verbalizar el lamento, a dejar fluir el desparpajo, a darle color a la ternura y la nostalgia.

Tras su lanzamiento, e inspirado en el espíritu de ese álbum, Báez establece una alianza con Rangel y juntos fundan Guataca, la plataforma cuyo primer experimento será el álbum homónimo y debut de un ensamble en formación de tres cuatristas jovencitos e inexpertos llamado C4 Trío.

Las dos obras, La canción de Venezuela (2005) y C4 Trío (2006), son los primeros ladrillos que pone Guataca en la pared del movimiento musical venezolano emergente del siglo XXI. Pero la producción continúa y, en octubre de 2009, La canción de Venezuela tiene su volumen 2, que involucra a Machado, a Báez y a un nuevo invitado, otro grandeliga, el violinista zuliano Alexis Cárdenas, solista destacado en el universo sinfónico-académico europeo.

La canción de Venezuela cobra más valor cada año que pasa. Dos décadas después, en las que el país ha atravesado tempestades políticas y sociales y ha sufrido la pérdida de uno de sus talentos más brillantes, el maestro Aquiles Báez, el registro de esas 14 joyas sigue firme como las columnas de un templo imposible de derribar, como un tesoro infranqueable, como la esencia de una nación que resiste.